Mülleimer, öffne dich!

Eines vorweg: Das Wort »Mülleimer« kommt mir als Österreicher etwas schwer über die Lippen – beziehungsweise beim Tippen aus den Fingern. Hierzulande bezeichnen wir diese Dinger nämlich üblicherweise als »Mistkübel«. Das wiederum geht darauf zurück, dass wir jegliche Art von Abfall »Mist« nennen – nicht nur Tierkacke mit Bindemittel, wie das andernorts der Fall ist.

Weil ich weiß, dass die meisten meiner Leser aus Deutschland kommen, habe ich im Titel dieses Artikels auf diesen Austriazismus verzichtet. Aber jetzt, wo das geklärt ist, werde ich im nachfolgenden Text beide Begriffe parallel nutzen, um meiner Heimat zumindest halb-treu zu bleiben.

Im Fokus dieses Artikels steht vor allem der Restmüll in den eigenen vier Wänden … der mir interessanterweise auch in Österreich bisher immer nur als »Restmüll« begegnet ist, aber noch nie als »Restmist«. Die Eimer, die wir wie alle Eimer bevorzugt als »Kübel« bezeichnen, kann man bekanntlich je nach Bauweise auf unterschiedliche Art öffnen. Und es gibt durchaus Gründe, wieso sowohl die eine als auch die andere Lösung ihre Daseinsberechtigung hat.

Unausstehlich unbedeckelt

Zuallererst stellt sich die Frage, warum man einen Mülleimer überhaupt schließen und öffnen muss. Wäre es nicht praktischer, wenn er gar keinen Deckel hätte und durchgehend empfangsbereit für jeden Mist wäre?

Ja, natürlich könnte man sich auf diese Weise mindestens eine Hand- oder Fußbewegung sparen. Aber wie sieht es mit Ästhetik und Hygiene aus?

Wenn ich in der Küche mein Abendessen zubereite, will ich definitiv nicht die fauligen Essensreste vom Vortag unter der Nase haben. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum man offene Mistkübel vor allem im öffentlichen Raum antrifft, wo man ausreichend Ausweich-Möglichkeiten hat, um weder hineinschauen noch hineinschnuppern zu müssen.

Das klingt naheliegend. Aber ist die Problematik abseits einer unvorteilhaften Optik wirklich so groß?

Erst während ich diese Zeilen hier schreibe, wird mir bewusst, dass meine beiden Mülleimer daheim alles Andere als dicht schließen. Wenn in Essensresten der Kreislauf des Lebens in Fahrt kommt, halten die losen Deckel dieses Wunder der Schöpfung kaum im Zaum. Weder für Gestank noch für Ungeziefer stellen sie ein nennenswertes Hindernis dar.

Trotzdem geht es in meiner Küche nicht zu wie am Kakerlaken-Sabbat, denn viel mehr als der Deckel zählen zwei andere Dinge:

Der Inhalt.

Lebensmittel werfe ich nur ungern und selten weg, weshalb ich auch keinen separaten Bio-Eimer habe. Die Zwiebel- und Eier-Schalen, die man in meinem Restmüll vorwiegend findet, verrotten nur in Zeitlupe und stellen offenbar keine allzu beliebte Brutstätte dar.

Anders sieht es dagegen aus, wenn ich mal ein halbes Grillhühnchen verspeise. Was davon übrig bleibt, beginnt im Müll schon nach wenigen Tagen penetrant zu stinken; was mich auch gleich zum zweiten Punkt bringt: …

Die Aufbewahrungsdauer.

Verwesen, verfaulen, verschimmeln, … all das braucht seine Zeit. Manches mehr, manches weniger.

Auch Ungeziefer schießt nicht von heute auf morgen aus dem Boden. Sobald man sich etwas eingeschleppt hat, braucht es in der Regel mindestens eine weitere Generation, bevor der Lästling zur Plage wird. Eine Fliegen-Gattung, die mich einmal mit ihrer Anwesenheit beehrt hatte, benötigt etwa zwei Wochen, um vom Ei zum Flattermann – oder zur Flatterfrau – zu werden.

Sorgfältige Mülltrennung kann sich in diesem Zusammenhang nachteilig auswirken. Seit wir in Wien alle Arten von Verpackungsmaterialien gesondert entsorgen können und ich das auch mache, bekomme ich meinen Restmüllbehälter nur noch sehr langsam voll und muss mich bewusst daran erinnern, ihn zeitnah zu leeren.

Nichtsdestotrotz kann ein gut schließender Deckel natürlich helfen, die unliebsamen Begleiterscheinungen der Müllsammlung im Zaum zu halten.

Das Handwerk des Deckelhebens

Wie kann nun so ein Mistkübel-Deckel aussehen? Die einfachste Bauform ist sicher ein zylinderförmiger Eimer mit einem Aufsatz, den man mit einer Hand abnehmen kann – genauso wie bei einem Kochtopf, bloß etwas weniger appetitanregend.

Ein Problem dieser Variante liegt im wahrsten Sinn des Wortes auf der Hand: Man braucht mindestens eine freie Hand, um den Deckel abzunehmen und wieder aufzulegen.

In Zimmer-Ecken füllt die runde Form auch den vorhandenen Platz nicht ideal aus. Grundsätzlich könnte man so einen Eimer zwar auch in einem rechteckigen Format bauen, aber dann würde das Wiederaufsetzen des Deckels zum Geduldsspiel, weil seine Ausrichtung nicht mehr egal wäre.

Klappe halten!

Die bisher geschilderten Probleme mit dem Deckel werden weniger, wenn dieser nicht nur lose aufliegt, sondern am Eimer montiert ist und sich nach hinten aufklappen lässt.

So einen Kübel zu öffnen, erfordert wesentlich weniger Fingerfertigkeit. Hat man bereits beide Hände voll, reicht eine grobe Streifbewegung nach oben, zum Beispiel mit dem Handrücken oder dem Unterarm. Je nach akrobatischen Fähigkeiten kann man bei Bedarf auch andere Körperteile wie das Knie, die Zehen oder die Nasenspitze verwenden.

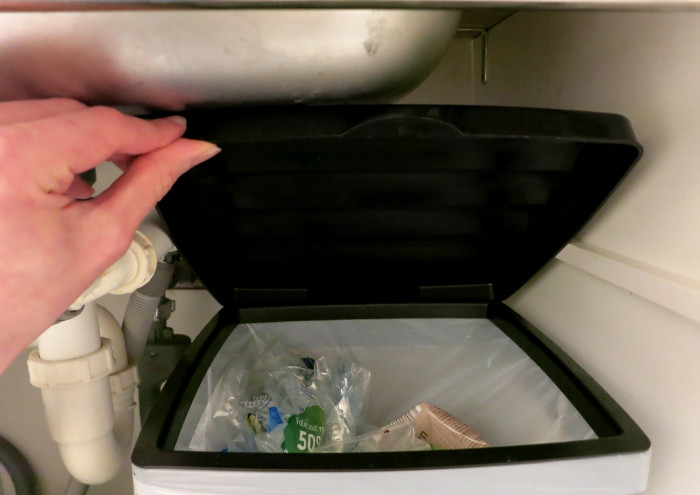

Andererseits kann einem so ein fix montierter Klapp-Deckel in verschiedenen Situationen aber auch im Weg sein. Ich habe etwa einen solchen in der Küche unter meiner Abwasch (österreichisch für Spülbecken), wo er sich aus Platzgründen nicht komplett öffnen lässt. Das limitiert die Größe der Müll-Stücke, die ich dort entsorgen kann, ohne den Kübel hervor holen zu müssen.

Eine Kombination aus Klapp-Deckel und abnehmbarem Deckel wäre vorteilhaft. Dann bräuchte ich etwa in meinem Abwasch-Beispiel nur den Deckel abzunehmen, um mehr Wegwerf-Raum zu gewinnen.

Die technische Umsetzung einer solchen Kombi-Lösung wäre allerdings nicht mehr ganz so trivial wie die beiden Ursprungs-Konzepte. Ein einfacher Abnehm-Deckel mit großer integrierter Klappe würde durch die Hebelwirkung wahrscheinlich jedes Mal nach hinten abfallen, wenn man die Klappe bei einem freistehenden Eimer mit viel Schwung öffnet. Das Gegenstück dazu, ein eingebauter Abheb-Deckel in einer Klappe, wäre ohne zusätzliche Verankerung erst recht hoffnungslos der Schwerkraft ausgeliefert.

Schwing dein Ding!

Eine Sonderform des Klapp-Deckels ist der Schwing-Deckel, den man nicht nach oben anheben, sondern nach unten drücken muss.

Hier braucht man keine freie Hand und auch kein anderes Körperteil. Einfach den Müll gegen den Deckel drücken, auslassen, fertig. Je nach Bauweise schließt er sich danach durch Schwerkraft oder Federkraft von selbst.

Auch so ein Exemplar habe ich unter meiner Abwasch stehen, wo es gegenüber der Klappdeckel-Variante auf den ersten Blick auch deshalb vorteilhaft ist, weil es nach oben hin keinen zusätzlichen Platz benötigt.

Auf den zweiten Blick ist es allerdings nicht ganz so toll, weil so ein Schwingdeckel-Mechanismus die Öffnung verkleinert. Bei manchen Modellen steht nicht einmal die Hälfte des Kübel-Durchmessers zum Einwerfen zur Verfügung. Damit steht man also wieder vor dem Problem, dass die Öffnung für manchen Müll zu klein ist.

Außerdem wird nach wie vor Platz zum Klappen benötigt, nur eben nach innen. Damit hat man in einem Schwingdeckel-Eimer weniger Platz für Müll als in einem gleich großen Klappdeckel-Eimer.

Auf den dritten Blick bieten Schwingdeckel aber wiederum oft den Vorteil, der bei Klappdeckeln nicht ganz so trivial umzusetzen ist, nämlich die Kombination mit einem abnehmbaren Deckel. Weil man immer nur nach unten gegen den Eimer drückt, besteht hier keine Gefahr, dass man unbeabsichtigt den Abnehm-Deckel der Gravitation ausliefert.

Die kleine Öffnung wird so relativiert. Bei Bedarf nimmt man einfach den Deckel ab und hat den gesamten Kübeldurchmesser zur Verfügung.

Ein kleines Ästhetik-Problem bringen Schwingdeckel aber auch mit sich: Wenn man direkt mit dem Müll gegen den Deckel drückt, hinterlässt das Spuren. Besser wäre es deshalb, ihn immer mit dem Handrücken zu öffnen, bevor man den Müll fallen lässt.

Aber spätestens dann, wenn der Eimer voll ist, wird es auch mit dieser Methode schwierig, den Deckel frei von Dreck zu halten. Kann sich der Kübel schon nicht mehr von allein schließen und hilft man mit etwas Schwung nach, kann es sogar passieren, dass man ein wenig Müll regelrecht herauskatapultiert.

Bei Fuß!

Wenn man um jeden Preis vermeiden will, mit dem Deckel in Kontakt zu kommen, kann man sich alternativ einen Treteimer zulegen, also einen Mülleimer, der sich per Tritt auf ein Pedal öffnet.

Ich verstehe zugegeben zu wenig von Medizin, um die Hygiene-Aspekte im Detail beurteilen zu können, aber zumindest für den Restmüll in meinen eigenen vier Wänden scheinen sie mir persönlich vernachlässigbar zu sein. Schließlich habe ich vor dem Kontakt mit dem Eimer bereits Müll direkt in den Händen und werde mir letztere in den allermeisten Fällen aus genau diesem Grund ohnehin gleich danach waschen. Und allzu engen Kontakt habe ich dank meines Schwingdeckels meistens ohnehin nicht.

Bei öffentlichen Müllcontainern bin ich dagegen dankbar für Pedale. Schließlich weiß ich nicht, wer oder was dort zuvor schon seine Spuren hinterlassen hat, und mein Badezimmer trage ich aus physikalischen Gründen auch nicht immer mit mir herum, um mir die Hände waschen zu können.

Vorteilhaft gegenüber einem Schwingdeckel ist aber in jedem Fall, dass so ein Fußdeckel nicht so leicht dreckig wird. Abgesehen von der Pedal-Bedienung ist so ein Treteimer-Deckel ja ein klassischer Klappdeckel, womit er grundsätzlich auch dieselben Vorteile – und den nachteiligen Platzbedarf nach oben – hat.

Theoretisch kann man Treteimer daher wahlweise auch klassisch mit der Hand öffnen. In der Praxis ist das Design aber nur selten darauf ausgelegt und beinhaltet keinen separaten Handgriff, sodass die Fußbedienung die ergonomischere ist.

So richtig gut fühlt sich die Pedalnutzung in meiner Erfahrung aber auch nur selten an. Meistens ist das Pedal klein oder schmal und daher gar nicht so einfach zu treffen. Trägt man Hausschuhe, in denen man nach vorne noch etwas Zehenfreiheit hat, kann es vor allem mit schmalen Pedalen sehr fummelig werden, weil man dort, wo man auftritt, weder viel Gefühl noch viel Widerstand aufbringen kann.

Insbesondere wenn man übermüdet, besoffen oder von einer Klapperschlange gebissen ist, kann es auch generell schwierig sein, Arme und Beine miteinander zu koordinieren. Für wache, fitte Menschen klingt das im ersten Moment vielleicht an den Haaren herbeigezogen, aber mit einem Fuß ein winziges Pedal zu treffen und allein mit dem anderen das Gleichgewicht zu halten, während man mit mindestens einem Arm Müll wegwirft, ist gar nicht so trivial. Ich habe schon Beschwippste gesehen, die an banaleren Aufgaben gescheitert sind.

Obendrein bleiben solche Eimer üblicherweise nur so lange geöffnet, wie man auf dem Pedal bleibt. Rutscht man vorzeitig ab, schlägt einem eventuell der Deckel den Müll aus der Hand oder man wirft ihn daneben. Und wenn man ihn länger offen halten will, weil man beispielsweise direkt darüber Zwiebel schält, kann das zu einem ziemlichen Krampf werden.

Größere Pedale wären vielleicht ergonomischer, brächten aber auch mehr Platzbedarf mit sich und wären potentielle Stolperfallen. In meinem konkreten Fall stehen meine beiden Abwasch-Mülleimer auch nicht direkt am Boden, sondern auf einem etwas erhöhten Schrankfundament. Dort müsste ich fast schon einen Treppensteig-Tanz aufführen, um einen Treteimer zu bedienen.

Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Pedale etwas Spielraum haben, bevor sich tatsächlich der Deckel hebt. Wenn man täglich mit einem Treteimer konfrontiert ist, gewöhnt man sich wahrscheinlich recht schnell an das individuelle Tret-Gefühl, aber für mich, der ich so einen Eimer nur gelegentlich nutze, fühlt es sich oft an, als würde ich irgendetwas verbiegen oder das Pedal gleich abbrechen. Das Feedback bei handgeöffneten Eimern ist da wesentlich direkter und unmissverständlicher.

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Wer gerne mit Kanonen auf Spatzen schießt, kann heutzutage natürlich auch einen intelligenten Mistkübel kaufen, der sich dank Sensorik und Elektromechanik automatisch öffnet, sobald man sich dem Deckel nähert. Dazu habe ich heute allerdings keine weiteren Worte, weder in Duden-Deutsch noch in Österreichisch.

Artikel-Informationen

Artikel veröffentlicht:

Der monatliche WIESOSO-Artikel per E-Mail

Hat Dir dieser Text gefallen und würdest Du in Zukunft gerne per E-Mail über neue WIESOSO-Artikel auf dem Laufenden bleiben? Dann ist die WIESOSO-E-Mail-Gruppe genau das Richtige für Dich!

Kommentare

Neuen Kommentar schreiben

Bisherige Kommentare

MM

Treteimer sind nur auf den ersten Blick praktisch, ich habe fast jede Größe getestet, nach einer bestimmten Gebrauchsdauer merkt man, dass es sich so gut wie immer um "Klumpert" (der geneigte deutsche Leser möge sich nach Benutzung einer Suchmaschine seines Vertrauens das Synonym hier selbst einsetzen) handelt. Anfangs funktionieren die Behälter ganz gut, dann bricht das Kunststoffpedal oder es gibt Probleme mit der Verbindung zwischen Pedal und Deckel, usw. Bis jetzt hat bei mir keiner dieser Behälter seine Halbwertszeit erreicht.

Der "ideale" Behälter wäre ja jener mit Deckel, doch dazu muss man sich bücken, um ihn zu öffnen und wieder zu schließen. Auch nicht jedermanns Sache in Zeiten wie diesen.