Eigennamen werden überbewertet

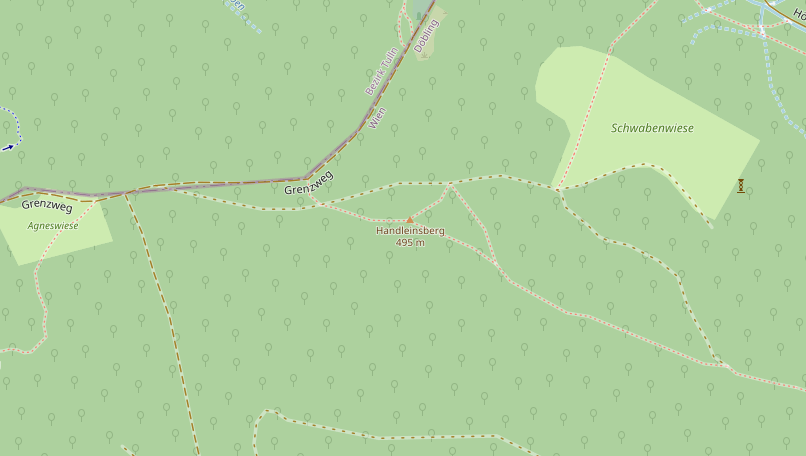

Im Jahr 2022 wurde in meinem Heimatbezirk ein Berg entdeckt – oder genauer gesagt: Sein Name wurde wiederentdeckt. Alte Kartendaten zeigen, dass er vor 200 Jahren bereits als »Handleinsberg« bekannt war, dann aber verschwand er im wahrsten Sinn des Wortes von der Landkarte. Und niemand schien ihn zu vermissen.

Manch einer denkt sich vielleicht: »Ja, so etwas kann in einer abgelegenen Gegend schon einmal passieren. Wer interessiert sich für einen Berg am Arsch der Welt?« Bloß ist die »abgelegene Gegend«, um die es hier geht, die zweitgrößte Stadt im deutschen Sprachraum – auch bekannt als Wien.

Selbst nach der Wiederentdeckung musste bei offiziellen Stellen erst einmal diskutiert werden, ob der Berg-Name überhaupt relevant ist, bevor er wieder in aktuelle Karten übernommen wurde. Damit veranschaulicht der Handleinsberg sehr schön, wieso Eigennamen oft gar nicht so viel Bedeutung haben, wie man ihnen gerne zuschreibt.

Bergnamen nur für Bergnarren?

Zu meinem wöchentlichen Sportprogramm gehört ein Lauf über den Kahlenberg und den Leopoldsberg. Wenn ich das in genau diesem Wortlaut sage, klingt es für Ortsfremde schnell nach Extremsport, schließlich stellt man sich unter einem Berg gerne schroffe Felswände bis in den Himmel vor.

Wenn ich mit einer Bekannten aus Tirol in Wien unterwegs bin, werden allerdings alle lokalen Berge sprachlich zu Hügeln degradiert. Im Vergleich zu den Tiroler Alpen könnte man Wien schließlich glatt als die österreichischen Niederlande bezeichnen und mein Möchtegern-Extremsport wird damit bloß zu einem etwas flotterem Spaziergang.

Außer zum Angeben kann ich die Hügelnamen aber zu kaum etwas gebrauchen. Zur Orientierung reichen mir die Namen von Straßen und Wegen. Wie die Erhebung darunter heißt, kann mir herzlich egal sein, zumal die Wiener Berge auch noch fließend ineinander übergehen, sodass ich nicht einmal sagen könnte, wo einer aufhört und der nächste anfängt.

Der wiederentdeckte Handleinsberg ist auch in der Tat gar nicht so einfach zu entdecken. Ich musste eine halbe Stunde lang in Google Street View nach einer Position suchen, aus der man diesen Hügel unter günstigen Bedingungen überhaupt sehen kann, und jedes Mal, wenn ich in den letzten Wochen dort gewesen wäre, war es entweder zu nebelig oder zu dunkel, um ihn mit meinen eigenen Augen zu erspähen.

Schroffe Bergspitzen, wie man sie am anderen Ende Österreichs auch ohne lange Entdeckungstour findet, sind da in jedem Fall präsenter und haben sich daher eher einen Namen verdient. Aber auch hier bleibt die Frage, wie hilfreich eine solche Benennung in der Praxis wirklich ist.

Ein prägnanter Berg mag zwar nützlich für die Orientierung sein, aber dazu genügt in der Regel sein Aussehen. Es ist ja nicht so, als hätte jeder Berg an der Spitze ein Namensschild, das man aus fünfzig Kilometern Entfernung lesen kann. Eine Wegbeschreibung wie »am Nacktmullberg nach rechts« hilft Nicht-Ortskundigen daher reichlich wenig. Wenn es der einzige Berg in der Gegend ist, kann man ihn auch einfach nur »Berg« nennen, und wenn es nicht der einzige Berg ist, ist sein Name nicht sonderlich hilfreich, um ihn von den anderen zu unterschieden.

Somit bleiben die meisten Bergnamen wahrscheinlich ein Hilfsmittel für wenige Auserwählte, die irgendeinen engeren Bezug zur jeweiligen Landschaftserhebung haben. Im Fall des in Wien weitgehend vergessenen Handleinsberges stellte sich etwa heraus, dass zuständige Förster den Namen durchaus noch verwendet hatten, aber da es dort außer Bäumen kaum etwas gibt, ist es nicht verwunderlich, dass sie mit diesem Wissen recht allein waren.

Zu groß und doch zu klein

Insbesondere in dicht besiedelten Gebieten wie Wien könnte den eher flacheren Bergen auch zur Last fallen, dass sie in der Regel gleichzeitig zu groß als auch zu klein sind, um mit ihrem Namen eine nützliche Orientierungshilfe zu bieten. Als Fernreisender brauche ich primär den Ortsnamen, um in den richtigen Ballungsraum zu kommen, und Straße samt Hausnummer, um an die richtige Adresse zu kommen. Namen für Strukturen, die kleiner als der Ort, aber größer als die konkrete Adresse sind, haben meistens nur einen beschränkten Nutzen.

Das betrifft neben Bergen unter anderem auch Bezirke. Wann immer ich erzähle, dass ich innerhalb Wiens irgendwo war, und dann gefragt werde, in welchem Bezirk das ist, lautet meine Standardantwort: Ich habe keine Ahnung – weil es aus meiner Perspektive auch vollkommen irrelevant ist.

Wien ist zwar eine Millionenstadt, aber bei weitem nicht so groß, dass eine Fahrt von einem zum anderen Ende zum Tagesausflug wird. Mit der U-Bahn kommt man in rund einer halben Stunde von einem Randbezirk zum gegenüberliegenden. Brauche ich tatsächlich eine präzisere Unterteilung, reichen mir universelle Richtungs-Angaben wie »im südlichen Wien« oder »am nördlichen Stadtrand«.

Ich selbst habe zwar zugegeben einen Orientierungssinn wie ein Kompass auf einer Magnet-Ausstellung und bin daher kein guter Maßstab, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass alle um mich herum einen vollständigen Plan von sämtlichen 23 Bezirken im Kopf haben. Wer nicht gerade im Außendienst 40 Stunden pro Woche kreuz und quer durch die Stadt fährt, wird zu den meisten Bezirken genauso wenig Bezug haben wie ich.

In erster Linie sind Bezirke ja auch eine rein verwaltungstechnische Gliederung. Diese Einordnung brauche ich vor allem dann, wenn ich wissen will, welche Ämter konkret für meinen Wohnsitz zuständig sind, aber nicht, um zu einer Geburtstagsfeier zu fahren.

Bilder statt Namen

Nach allem, was ich bisher geschrieben habe, scheinen zumindest Straßennamen unentbehrlich zu sein. Aber auch das ist keine absolute Wahrheit, schließlich kann man Wege grundsätzlich auch bildlich beschreiben, zum Beispiel: »Beim Kaugummi-Verleih links abbiegen, drittes Haus auf der rechten Seite, das mit der roten Tür.«

Eine konkrete Adresse hat demgegenüber zugegeben den Vorteil, absolut zu sein, also einen Standort unabhängig von der aktuellen Position des Reisenden anzugeben. Mit zunehmender Digitalisierung hat das allerdings immer weniger Bedeutung, weil die meisten Leute diese Adresse ohnehin nur noch in ihr Navigationsprogramm kopieren, um dann einem Pfeil hinterher zu laufen oder hinterher zu fahren – mitunter auch blind ins Verderben. Dazu könnte man statt eines Straßennamens mit Hausnummer genauso gut Koordinaten verwenden.

Ich selbst bevorzuge es zwar, eine Strecke schon vorab geplant und in Google Street View virtuell abgegangen zu sein, aber da ist die konkrete Adresse genauso nebensächlich.

Im Vergleich zu früher, wo mir nichts Anderes übrig blieb, als mich mit abstrakten Stadtplänen und Straßennamen herumzuschlagen, ist das ein Segen. In der Realität sehen Orte fast nie so aus, wie ich sie mir auf der Basis eines Plans vorstelle, dann verwechsle ich regelmäßig die Richtungen und bis ich einmal irgendwo ein Straßenschild finde, bin ich oft schon so weit von der Planroute abgekommen, dass ich mit den dortigen Straßennamen gar nichts anfangen kann.

Generell muss man sich vor Augen halten, dass Straßennamen für sich allein nur die halbe Miete sind. Ohne die zugehörige Ausschilderung sind die Namen wertlos. Das hatte ich insbesondere erlebt, als ich mich einmal in Belgrad verlaufen hatte. Dort hatte ich zwar einen gut lesbaren Plan in der Hand, konnte aber wenig damit anfangen, weil Straßen abseits von Touristen-Magneten erstens karg und zweitens ausschließlich in kyrillischer Schrift beschildert waren.

Letztendlich brauchen also auch die Straßennamen gute, bildliche Erkennungszeichen vor Ort, um ihren Zweck zu erfüllen.

Namen zum Vergessen

Bei Wegen, die ich öfters zurücklege und die ich mir deshalb schon eingeprägt habe, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass ich die konkrete Adresse wieder vergesse. Mir entfällt zum Beispiel immer öfters der Name der Straße, in der mein Zahnarzt seine Ordination hat, obwohl ich genau weiß, wie ich dorthin komme.

Ähnliches kann ich auch im Virtuellen beobachten: Wenn ich einmal Software installiert habe, vergesse ich danach oft ihren Namen, weil ich ihn nie wieder brauche. So verwende ich etwa LibreOffice, eine kostenlose Alternative zu Microsoft Office, die genauso wie ihr Microsoft-Konterpart aus einzelnen Unterprogrammen wie Word und Excel besteht, aber weil ich diese allein aufgrund der Symbole voneinander unterscheiden kann und sich Dateien automatisch im richtigen Unterprogramm öffnen, vergesse ich regelmäßig, wie sie heißen.

Etwas überrumpelt bin ich in der Regel nur dann, wenn ich mit einem Programm irgendein Problem habe, im Web nach einer Lösung suchen will und spontan den Namen nicht weiß. Aber zum Glück steht dieser ja meistens in der Titelleiste.

Ich bin der da

Vor vielen Jahren wollte ein kleines Mädchen in meiner Verwandtschaft seiner Mutter etwas über mich erzählen. »Der da …«, begann die Kleine zu reden, aber ihre Mama fiel ihr gleich ins Wort: »›Der da‹ hat einen Namen!« Also begann das Kind noch einmal von vorne und nannte mich diesmal anders: »Der, der einen Namen hat, …«

Wie man daran sieht, war mein Name in dieser Situation eigentlich komplett irrelevant. Mich beim Namen zu nennen, wäre eine reine Höflichkeits-Konvention gewesen, aber auch ohne diese Formalität war allen Beteiligten vollkommen klar, von wem die Rede ist. Ich selbst hatte kein Problem damit, als »der da« bezeichnet zu werden, und »der, der einen Namen hat« fand ich so originell, dass ich sogar einmal darüber nachgedacht hatte, das als Pseudonym zu verwenden.

Es ist ja auch nicht so, als wäre mein Name sonderlich bezeichnend. Mein Vorname, Michael, stammt aus den großen Buchreligionen und nimmt direkt Bezug auf Gott, obwohl ich Atheist bin. Mein Nachname, Treml, leitet sich aus einem alten Wort für »Holzblock« ab, obwohl ich Zeit meines Lebens bei jeder Form der Holzbearbeitung zwei linke Hände unter Beweis gestellt habe.

Treffender wäre es, würde ich Ketzer Datengrab heißen, aber da wir stattdessen an historischen Namen festhalten, die längst ihre Bedeutung verloren haben, könnten wir eigentlich ebenso gut zufällige Kenn-Nummern zur Identifikation verwenden. Namen machen es zwar ein bisschen einprägsamer, aber nicht annähernd so leicht wie zu jener Zeit, als Herr Schmied noch tatsächlich ein Schmied war.

Besonders seltsam finde ich in diesem Zusammenhang auch die oft gegebene Konvention, sich erst einmal mit seinem Namen vorzustellen, so als wäre dieser das Allerwichtigste. Dinge, die für mich keine Bedeutung haben, merke ich mir naturgemäß kaum und wenn so ein willkürlicher Eigenname wie mein eigener das erste ist, was man mir mitteilt, habe ich diesen in der Regel zwei Sätze später schon wieder vergessen.

Wenn überhaupt, dann bin ich eher am Ende eines ersten Gespräches oder Vortrages motiviert, mir den Namen des Redners zu merken – dann, wenn ich zumindest mit der Person etwas in Verbindung bringe und weiß, ob ich mehr von ihr hören will.

(Herr/Frau) (Titel) Vorname/Nachname/Spitzname

Wenn ich Namen vergessen habe, kann ich ihre Träger – wenig überraschend – nicht damit ansprechen. Aber auch in anderen Situationen vermeide ich ganz gerne eine namentliche Anrede, weil sich damit etliche Fettnäpfchen umgehen lassen.

Namen kann man verwechseln oder falsch aussprechen. Aber selbst, wenn man sie perfekt verinnerlicht hat, gibt es noch etliche Fallstricke, denn wie man jemanden ganz konkret anredet, hängt auch vom Charakter beider Personen und der Beziehung zwischen ihnen ab.

Verwende ich den Vornamen oder den Nachnamen? Oder gar einen Kosenamen, Spitznamen oder ein Pseudonym? Nenne ich einen eventuellen akademischen Grad? Wie sieht es mit einem Berufstitel aus? Soll ich gegebenenfalls eine gegenderte Form wie »Magistra« verwenden? Und ist überhaupt klar, ob sich die Person als Herr oder als Frau identifiziert?

In den meisten Fällen lässt sich die Anrede ausgezeichnet vermeiden, weil sich allein aus Gestik, Mimik und inhaltlichem Kontext ableiten lässt, zu wem ich gerade spreche. Wenn eine Person gerade etwas gesagt hat, ich mich dieser Person zuwende, ihr in die Augen schaue und meinen Senf zu dem eben Gesagtem gebe, wäre es sehr seltsam, wenn sich irgendein Schweigsamer, der drei Meter daneben steht, angesprochen fühlt.

Zugegeben funktioniert dieser Anrede-Verzicht in meinem persönlichen Alltag aber seit einigen Jahren nicht mehr ganz so zuverlässig wie früher. Zum einen läuft heute fast alles über Video-Konferenzen, wo die Teilnehmer je nach Kamera- und Monitor-Position sonst wo hinschauen, wenn sie miteinander sprechen. Zum anderen arbeite und studiere ich seit meiner Diplomarbeit im Bereich von Blindenhilfsmitteln, wo ich zumindest unter potentiellen Nutzern mit meiner Gestik und Mimik naturgemäß keinen Blumentopf gewinne.

Aber der Titel dieses Artikels lautet ja auch »Eigennamen werden überbewertet« und nicht »Eigennamen sind unnötig«. Gebraucht werden sie auf jeden Fall, bloß nicht immer und überall.

Artikel-Informationen

Artikel veröffentlicht:

Der monatliche WIESOSO-Artikel per E-Mail

Hat Dir dieser Text gefallen und würdest Du in Zukunft gerne per E-Mail über neue WIESOSO-Artikel auf dem Laufenden bleiben? Dann ist die WIESOSO-E-Mail-Gruppe genau das Richtige für Dich!

Kommentare

Neuen Kommentar schreiben

Bisherige Kommentare

MM

"Wenn ich das in genau diesem Wortlaut sage, klingt es für Ortsfremde schnell nach Extremsport".

Fährt man über die A22 und wirft einen Blick auf die beiden Erhebungen, so wird ein durchschnittlicher Couch Potato Ihre sportliche Betätigung wahrscheinlich als Marathonlauf interpretieren.

Das mit dem Dipl.-Ing. ist in Österreich ähnlich wie der Professortitel. Damit angesprochen winken die meisten Leute ab und meinen "lassen S' doch den .... weg", um jedoch insgeheim zu hoffen, dass das Gegenüber eben genau dieses nicht tut, schließlich ist man ja ein ....

"schließlich kann man Wege grundsätzlich auch bildlich beschreiben". Genau diese Ansicht ist immer wieder ein Diskussionsansatz zwischen den Geschlechtern. Frauen neigen eher zur bildlichen Beschreibung "Zuerst kommt ein Schuhgeschäft, dann der Eurospar, zwei Straßen weiter beim Billa links abbiegen, etc.", während Männer tatsächlich die örtlichen Gegebenheiten im Sinne der Straßenverkehrsordnung nutzen "Beim Kreisverkehr die zweite Ausfahrt, dann bei der nächsten Ampel rechts abbiegen. Nach der Kreuzung links einreihen, ..."

Ältere Semester werden sich bestimmt noch an die Anrede erinnern, welche heutzutage so gut wie ausgestorben ist: "Das ist unser Herr Franz".

Michael Treml (Seitenbetreiber)

Antwort an MM:

Das mit der sehr individuellen bildlichen Beschreibung ist ein guter Punkt, an den ich gar nicht gedacht hatte. Ein Schuhgeschäft wäre ziemlich sicher nicht das erste, was mir persönlich ins Auge fiele, aber es würde seinen Zweck erfüllen. Ich kenne allerdings auch einen Techniker, der bei Kreisverkehren gerne den Winkel zwischen Einfahrt und Ausfahrt angibt. Damit wäre wahrscheinlich manch einer überfordert.

Anreden wie »Herr Franz« sind, glaube ich, bei Frisörinnen immer noch recht verbreitet, aber dank Zottelmähne, Trimmerfrisur und mittlerweile Vollglatze war ich auch schon seit ca. 15 Jahren bei keinem Frisör mehr.

Tony T

Ich sag nur "Arschlochwinkel"! https://de.wikipedia.org/wiki/Arschlochwinkel

Michael Treml (Seitenbetreiber)

Antwort an Tony T:

Haha, diese Namensgeschichte ist super! :-D