Plastik-Tragetaschen: Sammlerobjekt der Zukunft?

Rund 20 Jahre lang lebe ich nun in meiner eigenen Wohnung und habe alten Kram immer nur von einer Stelle an eine andere geräumt. Schließlich könnte man ihn irgendwann ja noch einmal brauchen. Weil ich allerdings gern freie und aufgeräumte Flächen habe, ist letztendlich alles in Schränken, Schubladen und meinem Kellerabteil gelandet, gemäß dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn.

Aber letztes Jahr war das plötzlich nicht mehr möglich. Manche Schranktür hatte sich nur noch mit Körpereinsatz schließen lassen, so manche Schublade wollte sich im Gegenzug gar nicht mehr öffnen und in mein Kellerabteil kam ich nur noch mit akrobatischen Tanzeinlagen hinein. Es war offensichtlich: Ich musste endlich einmal aufräumen und ausmisten.

Meine angesammelten Schätze umfassten unter anderem mehrere Regalflächen an Plastik-Tragetaschen – oder Plastiksackerl, wie wir in Österreich üblicherweise dazu sagen … oder Plastiktüten, wie wir in Österreich nur dann dazu sagen, wenn wir keine Österreicher, sondern Deutsche sind.

Nachdem solche Plastik-Tragehilfen, sofern nicht gerade von Luxus-Marken, nur selten als schick gelten und ich auch ungern mit einer Werbebotschaft in der Hand durch die Stadt laufe, war diese Sammlung schon lange von sehr beschränktem Nutzen für mich. Aber vielleicht war gerade jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem sie sich doch noch bewähren könnte: um anderen alten Kram wetterfest zu verpacken und einzumotten.

Um die Taschen sinnvoll nutzen zu können, musste ich sie erst einmal nach ihrer Größe sortieren. Während dieser geradezu meditativen Tätigkeit ist mir aber nach und nach bewusst geworden, dass sich diese Kunststoff-Beutel auch noch in ganz anderen Aspekten unterscheiden und teilweise faszinierender sind, als ich angenommen hatte. Das ist der Grund, wieso ich nun sogar regelrechtes Sammelpotential sehe.

Gut in Form

Zuallererst gibt es Tragetaschen, wie schon gesagt, in unterschiedlichsten Größen und Formen. Das ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, schließlich gibt es auch Produkte in allen erdenklichen Größen und Formen. Wer zur Apotheke geht, braucht hoffentlich kein Sackerl im Baumarkt-Format, um seine Beute nach Hause zu schleppen.

Was mich allerdings überrascht hat, war die scheinbare Abwesenheit jeglicher Norm. Ich hätte damit gerechnet, dass es ähnlich wie bei Papierformaten gewisse Standardgrößen gibt, die von den meisten eingehalten werden, aber stattdessen bin ich vor einem absoluten Wildwuchs gestanden. Kaum zwei Taschen von unterschiedlichen Unternehmen haben die gleichen Abmessungen.

Die meisten meiner Plastiksackerl verwenden ein Hochformat oder haben ein annähernd quadratisches Seitenverhältnis. Eine Rarität in meiner Sammlung sind dagegen Exemplare im Querformat. Nur ein einziges dieser Art konnte ich beim Durchwühlen meines Plastik-Berges finden. Vermutlich ergibt dieses Format vor allem dort Sinn, wo man große und sperrige Produkte kauft, die deutlich über eine Salatgurke im Supermarkt hinausgehen.

Auch in der Materialbeschaffenheit gibt es Unterschiede – von hauchdünnem Zeug, das schon davonfliegt, wenn man in der Nähe durch beide Nasenlöcher gleichzeitig ausatmet, bis hin zu dicken Plastikplanen, auf denen man den Großglockner vom Gipfel bis zum Tal hinunter rodeln könnte.

Das wahre Highlight jedes Plastiksackerls ist aber natürlich die optische Gestaltung mit Farben, Mustern und Bildern. In Sachen Material stechen hier besonders solche Exemplare hervor, die teilweise transparent sind.

Dass so eine Transparenz nur selten eingesetzt wird, liegt neben einem Mangel an Kreativität sicher auch daran, dass es zum Produkt passen muss. Seine Marken-Pullover zeigt man in der Regel gerne der ganzen Welt, seine Dessous eher weniger.

Alles im Griff

Ein besonderes Merkmal, das simple Beutel überhaupt erst zu vernünftigen Tragetaschen macht, sind ihre Griffe. Auch diese fallen sehr variantenreich aus.

Die kleineren Plastiksackerl in meiner Sammlung haben in der Regel einfach ein ausgestanztes Griffloch. West Papier unterscheidet hier zwischen »Bananenform« und »Nierenform«, aber so ganz nachvollziehen kann ich diese Benennung bei mir nicht. Ich habe zwar ein paar wenige Grifflöcher mit einer eindeutigen Nierenform, aber keine, die ich mit einer Banane vergleichen würde. Der Standard ist ein gerader Schlitz mit abgerundeten Enden, also eher eine Bratwurstform.

Nur ein paar wenige könnten vielleicht an eine Banane herankommen, aber bei diesen bin ich mir nicht sicher, ob sie schon immer krumm waren oder sich bloß durch die Benutzung verzogen haben. Als sonderlich formstabil haben sich solche einfachen Löcher in meiner persönlichen Erfahrung nämlich noch nie erwiesen und bei größerer Belastung neigen sie auch gerne mal dazu, komplett durchzureißen.

Neben komplett ausgestanzten Öffnungen gibt es auch solche, die bloß angestanzt sind, sodass man sie als Benutzer umklappen muss, um hinein greifen zu können.

Ich hatte ja vermutet, dass das einfach nur auf Bequemlichkeit der Produzenten zurückgeht. Wenn man nichts ausstanzt, spart man sich schließlich die Entsorgung der ausgestanzten Teile.

Aber laut West Papier ist das vielmehr für Designs gedacht, wo »[…] die Grifflochzone relevant für die Motivgestaltung ist.« Das klingt im ersten Moment sinnvoll. Im zweiten Moment frage ich mich dann aber, warum die Motivgestaltung ausgerechnet dann, wenn das Sackerl mit seiner Werbebotschaft durch die Welt getragen wird, plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Dass man das Sackerl sorgfältig glattgestrichen in eine Auslage legt, ist ja eher nicht der typische Anwendungsfall.

Außerdem dürften die Designer meiner Sackerl sich auch nicht der Motive wegen für das Anstanzen entschieden haben. Bei keinem einzigen meiner Anstanz-Sammelstücke reicht das Motiv auch nur annähernd bis zum Griff.

Ein anderes Modell kleiner Plastiksackerl ist die sogenannte Hemdchentasche – benannt nach ihrer Ähnlichkeit zu einem Unterhemd. Angenehm an solchen Griffen ist, dass hier die flache Seite horizontal liegt und dadurch das Gewicht gleichmäßiger auf die Finger verteilt. Weniger angenehm ist allerdings, dass die Griffe umso weiter auseinander liegen, je größer das Sackerl ist. Das kann zu einem ziemlichen Gefummel werden, bis man mit der Hand durch beide Schlaufen gefunden hat.

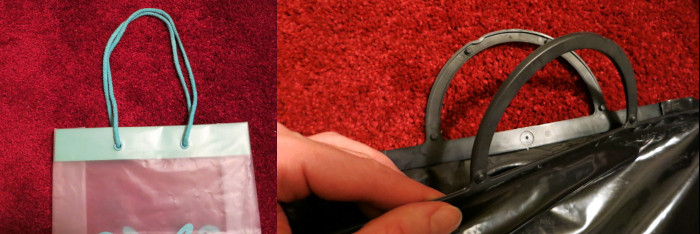

Taschen mit separat befestigten Schlaufengriffen vereinen schließlich Vorteile aus beiden Varianten. Die zwei Griffe sind wie bei ausgestanzten Löchern immer direkt beisammen, sind aber so verdreht, dass wie bei der Hemdchentasche die flache Griffseite gut in der Hand liegt.

Unvorteilhaft ist diese Form aber für die platzsparende Aufbewahrung. Während sich die anderen Sackerl-Arten flach wie ein Blatt Papier zusammenfalten lassen, steht so eine gewundene Schlaufe immer ein wenig ab. Das kann schon bei einem einzelnen Stück störend sein, aber bei einem ganzen Stapel summiert sich dieser zusätzliche Platzbedarf.

Besonders noble Tragetaschen aus etwas dickerem Material verwenden mitunter auch Kordeln oder haben Griffe aus Hartplastik. Nachdem diese beide relativ schmal sind, können sie bei höherem Tragegewicht allerdings etwas unangenehm in der Hand liegen. Vermutlich ist das mit ein Grund, warum man solche Varianten eher in Parfümerien als in Ziegelfabriken findet.

Hartplastik-Bügel lassen sich in der Regel zusammenstecken und verschließen damit auch gleich die ganze Tasche. Das ist vermutlich noch ein Grund, der vor allem für kleine und feine Waren spricht. Wer in meinem Sackerl nur eine Salatgurke und eine Flasche Weichspüler sieht, wird wohl eher selten große Augen und lange Finger bekommen. Und falls es zu meinem Gemüse ein bisschen hinein regnet, ist das auch kein Drama.

Auf Plastik gebannte Zeitzeugnisse

Weitgehend unbedeutend für die Benutzbarkeit, dafür aber umso spannender für den Sammler ist das Motiv, das auf die jeweilige Tasche aufgedruckt ist.

Weil sich jedermann gegen einen kleinen Obolus seine eigenen Sackerl bedrucken lassen kann, wäre es natürlich im wahrsten Wortsinn eine Sisyphus-Arbeit, eine vollständige Sammlung aller jemals erschienenen Motive anzustreben. Viel sinnvoller wäre es, nach bestimmten Kriterien zu sammeln.

Potential sehe ich zum Beispiel bei namhaften Firmen, die ihre Tragetaschen in unterschiedlichen Varianten herausgeben. So habe ich in meiner Sammlung etwa H&M-Sackerl in unterschiedlichen Farbvariationen – aber vermutlich noch lange kein vollständiges Set.

Wie bei vielen anderen Produkten gibt es auch Sondereditionen zu besonderen Anlässen, die von Natur aus zeitlich nur beschränkt erhältlich sind. Im einfachsten Fall ist das ein Weihnachtsmotiv; noch spannender sind aber Firmenjubiläen, durch die man das Alter des Sackerls recht einfach nachvollziehen kann.

Auch sehr interessant ist es, wenn man mehr oder weniger subtile Änderungen über die Jahre nachvollziehen kann, die oft den jeweiligen Zeitgeist widerspiegeln. Bei meinen Sammelstücken vom Anfang dieses Jahrtausends kann man zum Beispiel öfters beobachten, dass plötzlich Web-Adressen zum Logo hinzukommen.

Vorwiegend sieht man natürlich Änderungen im allgemeinen Markenauftritt der jeweiligen Firma, der sogenannten Corporate Identity. Aber auch diese Evolution folgt in der Regel Trends, etwa der Logo-Vereinfachung bis zu nichtssagenden Grundformen oder der Verdrängung der deutschen Sprache durch krampfhaft cooles Englisch.

Nicht zuletzt können nicht nur Motive, Logo-Details oder Mottos verschwinden, sondern natürlich auch ganze Unternehmen. Solche Tragetaschen wirken dann endgültig wie Zeitzeugnisse einer vergangenen Ära.

Ab in die Vitrine

Einzel-Läden und kleine Handelsketten mit nur wenigen Filialen hätten es mangels Bekanntheit wahrscheinlich schwerer, eine Fangemeinde unter Plastiksackerl-Sammlern zu finden. Vielleicht können diese aber im Gegenzug zu begehrten Stücken in Bezirksmuseen werden – besonders in jenen Fällen, wo die Adresse direkt auf die Tasche gedruckt ist. Spätestens in einer dystopischen Zukunft, in der ausnahmslos alles von einer Handvoll Konzernen beherrscht wird, hätte so ein Relikt von einem lokalen Tante-Emma-Laden sicher seinen Reiz.

Ganz so neu ist die Idee, Plastik-Tragetaschen zu sammeln und auszustellen übrigens nicht. Im Bezirksmuseum Meidling gab es schon 2005 eine Ausstellung mit dem Namen »Plastiksackerl und Tragtasche (Alltagssymbol, Werbeträger und Kunstobjekt)«. Was nun noch fehlt, ist also nur noch ein dauerhaftes, dediziertes Plastiksackerl-Museum. Dann werde ich meine Sackerl vielleicht auch endlich los, statt sie wieder nur von einem Ort an einen anderen zu räumen, weil sie mir zum Wegwerfen zu schade sind.

Artikel-Informationen

Artikel veröffentlicht:

Der monatliche WIESOSO-Artikel per E-Mail

Hat Dir dieser Text gefallen und würdest Du in Zukunft gerne per E-Mail über neue WIESOSO-Artikel auf dem Laufenden bleiben? Dann ist die WIESOSO-E-Mail-Gruppe genau das Richtige für Dich!

Kommentare

Neuen Kommentar schreiben

Bisherige Kommentare

MM

Weil Sie den Begriff der "Tüte" erwähnten: Als die Firma Lidl begann, ihre Backwaren selbst herzustellen und im Geschäft (oder sollte man besser "Laden" sagen?) anzubieten, wurden für einen kurzen Zeitraum "Brotbeutel" angeboten, welche in zwei Größen vor den angebotenen Produkten gestapelt lagen. Die Betonung liegt auf "kurz", denn nach wirklich kurzer Zeit war plötzlich von einem Sackerl die Rede und die (österreichische) Welt wieder in Ordnung.

Da meine Partnerin eine überzeugte Sammlerin von Tragetaschen ist, und diese nur mit Minimalinhalt überall im Haus platziert, habe ich mir kürzlich die Mühe gemacht, diese zu sortieren und abzulegen. Es wurde eine komplette Plastikbox im Format 60 x 40 x 30 cm prall gefüllt und der Deckel war nur mit Mühe zu schließen. Allerdings waren es nur Tragetaschen aus Papier! Mittlerweile sind die typischen Plastiksackerl selten geworden. Überraschend ist die Tragefähigkeit von Papiertaschen. Zwei mittlere Flaschen Flüssigwaschmittel sind kein Problem, allerdings darf es beim Transport nicht regnen.

Noch eine Frage zu einem Begriff: Warum nicht Potenzial (von Potenz)?

Michael Treml (Seitenbetreiber)

Antwort an MM:

Ja, die Öko-Tendenz weg vom Plastiksackerl könnte letztendlich auch ein Schäufelchen dazu beitragen, dass es zum populären Sammlerobjekt wird. Immerhin ist es kein typischer Alltags-Müll mehr, wenn keine neuen mehr in Umlauf gebracht werden.

Bzgl. der Schreibweise »Potential«: Manchmal hänge ich einfach emotional ein wenig an etwas altmodischen Schreibweisen und bin da einige Zeit lang hin und her gerissen, bevor ich mich voll auf die modernere Variante einlasse. Der Foto-Ordner auf meinem PC hat bis vor ein paar Jahren noch »photographien« geheißen.

Dankenswerterweise gibt es mittlerweise den Großbuchstaben ẞ, denn im Gymnasium hatte ich mir einmal von einer alten Lehrerin die heute kaum noch bekannte Schreibweise als SZ abgeschaut und war seitdem immer etwas hin- und hergerissen, wie ich Wörter mit ß in Großbuchstaben schreiben soll. In diversen Codes mit beschränktem Zeichensatz lebt das SZ bei mir aber immer noch weiter, z.B. auch in den automatisch generierten Seitenpfaden hier auf WIESOSO, etwa diesem hier:

https://wiesoso.com/wortwiederholungen-sind-nicht-blosz-eine-stilfrage