Künstliche Intelligenz stellt unser Verständnis von Qualität infrage – und das zurecht

Texte, Programmcode, Bilder, Videos, Musik … alles das kann auch von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt werden und die Qualität ist dabei mittlerweile so gut, dass manch einer schon menschlichen Schöpfern die Felle davonschwimmen sieht.

Warum soll ich als kahler Primat noch stundenlang an einem Artikel für WIESOSO herumschreiben, wenn ein Computer in wenigen Minuten einen wesentlich längeren und gut klingenden Text zu jedem erdenklichen Thema generieren kann? Warum soll ich noch meine Kompaktkamera auspacken und mäßig schöne Motive in mäßig guter Bildqualität ablichten, wenn eine einfache Textanfrage an eine KI mir ein Bild in Hochglanz-Optik generiert?

Eine Antwort könnte lauten: Weil meine Stärken beim Schreiben und Bebildern in anderen Bereichen liegen als die Stärken der KI. Aber unser etabliertes Verständnis von Qualität verstellt uns oft den Blick auf diese Unterschiede.

Bestseller sind Mittelmaß

Ein wesentliches Problem ist aus meiner Sicht, dass Qualität viel zu oft am wirtschaftlichen Erfolg gemessen wird. Was sich gut verkauft, muss nachgefragt sein, und was nachgefragt ist, muss gut sein, denn etwas Schlechtes würde ja niemand haben wollen. Das klingt erst einmal logisch; die Krux ist allerdings, dass sich nur die wenigsten Produkte auf eine einzelne, objektive Eigenschaft reduzieren lassen, die ihre Qualität bestimmt.

Mein Smartphone wird etwa von vielen Leuten belächelt, weil es ein altes Blackberry mit haptischer QWERTZ-Tastatur ist. Auf diesem Ding gibt es keine aktuellen Apps und der Bildschirm ist relativ klein. Trotzdem ist es für meine persönlichen Bedürfnisse ideal, weil ich es mit wenigen Ausnahmen nur zum Telefonieren und SMS-Schreiben brauche. Viel Bildschirmfläche und umfangreiche, aktuelle Software habe ich als Computer-Nerd ohnehin an dem PC, an dem ich den ganzen Tag sitze.

Natürlich kann ich auch mit einem aktuelleren Standard-Smartphone telefonieren und Kurznachrichten versenden – ich habe ein solches Zweitgerät als Firmenhandy. Aber meine persönlichen Bedürfnisse werden davon deutlich schlechter abgedeckt. Das Tippen ist ohne haptische Tastatur viel schwammiger und vom größeren Bildschirm habe ich in diesen Anwendungsfällen nichts … außer einem höheren Strombedarf.

Nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich so ein Allerwelts-Smartphone kaufen, wenn mein Blackberry einmal das Zeitliche segnet. Nicht etwa, weil ich das so will, sondern weil ich gar keine andere Wahl haben werde. Sofern derzeit überhaupt noch jemand Smartphones im Blackberry-Stil herstellt, ist das als Nischenprodukt in der Regel so teuer, dass es sich gerade für mich als Wenignutzer kaum rentiert. Tastenlose Smartphones sind für meine Ansprüche zwar weniger gut geeignet, aber im Zweifelsfall gut genug.

Und genau das ist die Regel bei erfolgreichen Massenprodukten: Sie erfüllen keine ausgeprägten individuellen Anforderungen, sondern sind ein Kompromiss. Smartphones im Allgemeinen beherrschen zwar alles Erdenkliche, aber nichts davon optimal. Als Ausgabe-Geräte sind sie mickrig und als Eingabe-Geräte unpräzise. Das ist natürlich beides der Mobilität geschuldet, aber gleichzeitig sind Smartphones im Vergleich zu anderen mobilen Geräten wie Smartwatches und Augmented-Reality-Headsets auch sperrig und in keiner Weise darauf angepasst, am Körper getragen zu werden.

Nicht einmal für die ursprüngliche Kernfunktion, das Telefonieren, sind Smartphones ideal, denn klassische Telefonhörer haben weniger Gewicht und liegen ergonomischer in der Hand als diese flachen Telefonbretter, die man zwischen den Fingerspitzen balancieren muss.

Wirtschaft liefert das Beste … für die Wirtschaft

In einem Qualitäts-Aspekt stimmt es zugegeben schon, dass wirtschaftlich erfolgreiche Produkte die besten sind: Es sind die besten Produkte für den jeweiligen Hersteller.

Die Anforderungen von Produzenten und Konsumenten sind aber in der Regel grundverschieden. Das ideale Produkt für einen Produzenten ist eines, das in der Herstellung nichts kostet und im Verkauf viel einbringt – schließlich steht und fällt die Firma mit ihrem Gewinn. Auf Konsumentenseite gibt es dagegen kaum Leute, die für wertlose Ware ein Vermögen ausgeben wollen, und die wenigen, die aus der Reihe tanzen, werden in der Regel bald kein Vermögen mehr haben, das sie noch ausgeben könnten.

Aus diesem Grund kann die Wirtschaft zwar keine abgepackte Luft mit Gold aufwiegen, aber der nötige Kompromiss hat in der Regel nur einen Optimierungszweck, nämlich den maximal herausholbaren Profit. Produkte – egal ob für Massen oder für Nischen – müssen für ihre Zielgruppe gut genug sein, aber ab einem gewissen Punkt rentiert sich eine weitere Produktverbesserung wirtschaftlich nicht mehr.

Als Faustformel wird in der Wirtschaft gerne das sogenannte Pareto-Prinzip genannt: Demnach habe man in der Regel nach 20 Prozent des Gesamtaufwandes bereits 80 Prozent des angestrebten Ergebnisses erreicht; im Umkehrschluss brauche man anschließend noch einmal das Vierfache an Aufwand, um auf 100 Prozent zu kommen. Da ist es durchaus berechtigt, zu hinterfragen, ob 80 Prozent nicht ausreichen.

Alter Wein in neuen Schläuchen verkauft sich gut

Kompromisse zwischen gegensätzlichen Nutzeranforderungen reduzieren das Risiko, die eine oder andere Seite mit seinem Produkt komplett zu vergraulen, und der Kompromiss zwischen Nutzer- und Unternehmenszielen reduziert das Risiko, dass sich der investierte Aufwand finanziell nicht rentiert. Es gibt aber auch noch ein weiteres populäres Mittel zur Risiko-Minimierung, nämlich den Aufguss von Altbewährtem. Wieso soll man auch etwas Neues wagen, wenn man einfach kopieren kann, was schon einmal erfolgreich war?

So laufen im Radio Remix-Versionen von Cover-Versionen von noch älteren Cover-Versionen von 60er-Jahre-Hits, im Kino spielt es »New Ultimate Spider-Man Reloaded 4« und Websites unterscheiden sich nur noch durch ihren Namen und ihr Impressum voneinander.

Gerne werden auch beide Erfolgsrezepte, Mittelmaß und Neuauflage, miteinander kombiniert. Dann kommt etwas heraus, dessen einziger Neuheitswert darin liegt, die interessanten Besonderheiten aus dem Original herausgebügelt zu haben. Wieso exotische Musik spielen, wenn man die gleiche Melodie auch in einer alltagsenglischen Textversion nachsingen und mit irgendeinem 08/15-Hip-Hop-Sample unterlegen kann? Das ist bekannt, das ist bewährt.

Das kann KI auch

Wer die bisher geschilderte Risiko-Minimierung nach dem Lehrbuch betreibt, muss sich zurecht vor künstlicher Intelligenz fürchten, denn altes Zeug aufzugreifen und einen Mischmasch aus unterschiedlichen Vorlagen zu erstellen, beherrscht diese auch – in Teilen vielleicht sogar schon heute wesentlich besser als wir Menschen.

Die Systeme, die derzeit Furore machen, lernen aus Unmengen an bereits bestehenden Daten und können daraus neue Dinge generieren. Das Ergebnis ist grundsätzlich ein statistischer Querschnitt, ein Mittelmaß oder ein Kompromiss aus Altbewährtem. Und wenn Computer in einer Sache schon immer unschlagbar waren, dann im Umgang mit Zahlen – nicht umsonst nennen wir sie im Deutschen auch »Rechner«. Die goldene Mitte für den maximalen Profit zu finden, sollte daher kein Hexenwerk sein.

Wenn KI solche Kompromissprodukte wesentlich schneller und in wesentlich größerer Menge auf den Markt bringt, als es Menschen können, wird der maximal mögliche Umsatz mit einem solchen Fabrikat aber rapide schrumpfen. Wie viel Geld ist ein mühsam von Hand geschriebener Groschenroman noch wert, wenn eine KI an einem einzigen Tag tausend solcher Bücher schreiben kann?

Schlimmer noch: Wenn künstliche Intelligenz schnell, einfach und flexibel ist, kann sie mir statt Massenware sogar etwas liefern, das auf meine persönlichen Wünsche angepasst ist. Wenn ich ihr erzähle, wer ich bin, könnte sie mir einen Roman schreiben, in dem ich selbst als strahlender Protagonist im Zentrum stehe. Wer will dann noch unpersönliches Zeug von der Stange kaufen?

Maßware statt Massenware

Dass künstliche Intelligenz maßgeschneiderte Produkte liefern kann, ist eine deutliche Verbesserung gegenüber Massenprodukten, allerdings wird dieses Maßschneidern nur in Maßen funktionieren.

KI-generierte Romane, in denen ich als Leser die Hauptrolle spiele, sollten durchaus machbar sein, aber sofern solche Geschichten nicht extrem oberflächlich bleiben, werden sie es nicht schaffen, mich glaubwürdig zu charakterisieren. Würde ich lesen, dass ich ein Heavy-Metal-Konzert besuche und dort meine Haare beim Headbangen herumschüttle, wäre die Immersion sofort im Eimer. Nicht nur bräuchte es fünf Pferde, um mich auf so eine Veranstaltung zu zerren, es bräuchte außerdem eine Wundertinktur, die mir über Nacht Haare wachsen lässt; aber ich käme wahrscheinlich nie auf die Idee, einer KI ohne konkreten Grund solche überspezifischen Details über mich zu erzählen.

Solche Maßanfertigungen beherrschen menschliche Experten bis auf weiteres deutlich besser, weil sie wissen, in welchen Dingen sich Menschen unterscheiden, weil sie im Zweifelsfall nachfragen und weil sie auch nonverbale Informationen verarbeiten können. Wer mich persönlich getroffen hat, könnte in einem Roman auch treffend wiedergeben, wie ich gestikuliere und mich mündlich ausdrücke. Dazu hat eine textbasierte KI keine Chance.

Jetzt ist es natürlich unwahrscheinlich, dass mir jemand einen personalisierten Roman schreiben wird, aber die Kernaussage trifft genauso auf alle anderen Branchen zu, in denen etwas an persönliche Bedürfnisse angepasst werden kann. KI braucht einen Haufen Daten, um daraus etwas Sinnvolles abzuleiten, aber über einzelne Konsumenten und ihre aktuellen Bedürfnisse wird sie in der Regel kaum welche haben.

Ein realistischeres Vergleichsszenario ist vielleicht Programmierung. Text-Generatoren wie ChatGPT können schon heute auch Programmcode generieren und Leute wie Nvidia-Geschäftsführer Jensen Huang sind deshalb der Ansicht, dass bald niemand mehr programmieren muss, weil man Computern dann nur noch in natürlicher Sprache zu erzählen braucht, was man haben will.

Wer schon einmal etwas programmiert hat, was über ein blinkendes Lämpchen hinausgeht, kann darüber wahrscheinlich nur herzhaft lachen. Wenn Leute konkret beschreiben könnten, was sie wirklich brauchen, wäre damit auch ohne KI schon die halbe Miete gewonnen. Üblich sind eher Anforderungen wie »Ich brauche ein heißes Eis am Stiel zum Löffeln.« Vernünftige Software kommt nur dann heraus, wenn gründlich hinterfragt wird, was wirklich gemeint ist, was wirklich gebraucht wird und was wirklich machbar ist.

Ich will Leute, die nicht programmieren können, damit keinesfalls schlechtreden. Oft muss ich mir Dinge, die bisher nur in meinem Kopf existieren, auch erst einmal aufschreiben oder aufzeichnen, um zu realisieren, dass sie in der angedachten Form gar nicht funktionieren können. Wenn man solche Gedankengänge zu einem vernünftigen Ende führt, dann hat man bereits programmiert – der eigentliche Code ist dann nur noch eine Fingerübung, die kaum der Rede wert ist. Bei anderer Kopfarbeit, die einem KI mutmaßlich abnehmen könnte, ist das oft ähnlich.

Wahre Innovation

Nachdem künstliche Intelligenz Neues immer nur aus Altem ableitet, hat sie nur beschränkte Möglichkeiten, etwas wirklich Disruptives aus dem Boden zu stampfen. Vielleicht ist es deshalb nicht nur an der Zeit, unser Verständnis von Qualität, sondern auch unser Verständnis von Innovation und Kreativität auf den Prüfstand zu stellen.

Gerade bei letzterer geistern ja schon seit Generationen immer mehr Leuten Fragen durch den Kopf wie: »Ist das Kunst oder hat da bloß jemand auf die Leinwand gekotzt?« Irgendetwas Abstraktes zusammenzuwürfeln, war vielleicht progressiv, als der röhrende Hirsch im Eichenholzrahmen noch als Maßstab galt; aber spätestens jetzt, wo Zusammengewürfeltes auch von Software auf Knopfdruck generiert wird, ist diese Kunstform ebenso in die Jahre gekommen.

Wer sich als Künstler inhaltlich noch von KI unterscheiden will, sollte besser Werke produzieren, die eine tiefere und insbesondere auch nachvollziehbare Bedeutung haben. Das heißt nicht, dass diese nicht weiterhin abstrakt sein dürfen, aber ein faules »dieses Werk ist offen für die eigene Interpretation« oder irgendein Gefasel, das durch nichts belegt ist, sollte spätestens jetzt nicht mehr gut genug sein.

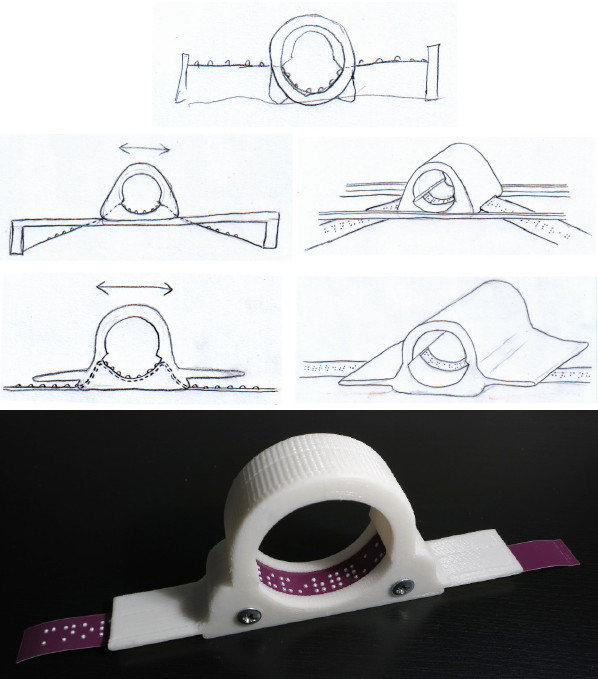

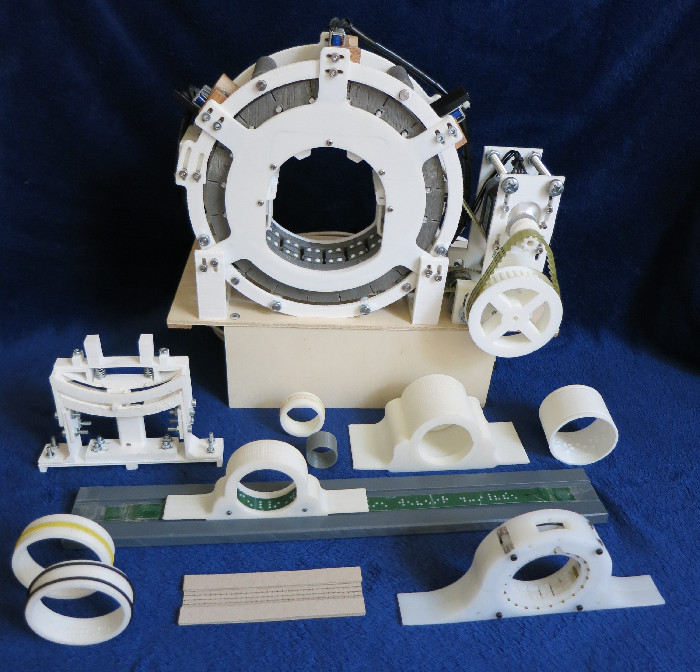

Bei Patenten gilt im Gegensatz zu Kunst ja schon seit jeher die Regel, dass Neues nicht bloß eine naheliegende Kombination oder Ableitung von Bestehendem sein darf … in der Theorie zumindest. In der Praxis überfliege ich regelmäßig neue Patente zum Thema Braille (Blindenschrift) und frage mich als einigermaßen fachkundige Person immer wieder, wo der angebliche Neuheitswert sein soll. Oft scheint sich die einzige Neuigkeit in der Form zusätzlicher Banknoten in den Geldbörsen der Patentanwälte zu befinden. Vielleicht wird eine zukünftige Sintflut an KI-generierten Patentansuchen auch hier dafür sorgen, dass die Qualitätsansprüche wieder dorthin angehoben werden, wo sie eigentlich schon immer sein sollten.

In manchen Fällen sehe ich auch Patente, die in der Theorie zwar durchaus innovativ, in der Praxis aber vollkommen sinnlos sind. Dazu gehören insbesondere Lösungen, die wesentlich aufwändiger, sperriger und langsamer wären als das, was bereits am Markt ist. Geistesblitze von künstlicher Intelligenz könnten in eine ganz ähnliche Kerbe schlagen, weil so ein künstlicher Innovator ja gar nicht erst die Möglichkeit hat, seine Hirngespinste in der Realität auf die Probe zu stellen.

Auch wissenschaftliche Publikationen, die zu den größten Innovationstreibern überhaupt gehören, sind nur in den seltensten Fällen ein neuer Aufguss alter Daten. Bahnbrechende Veröffentlichungen sind viel öfter Berichte über Arbeiten, die zum allergrößten Teil abseits von Bits und Bytes stattgefunden haben. Medizinischen Erkenntnissen, die an keinem lebenden Organismus ermittelt oder zumindest erprobt worden sind, würde ich jedenfalls mit vorsorglicher Skepsis begegnen.

Die direkte Innovationsfähigkeit von KI ist also schon einmal eingeschränkt, aber noch weniger ist sie für den Umgang mit aktuellen Innovationen aus anderen Quellen geeignet. Da sie möglichst viele bereits bestehende Daten braucht, um mit einem Thema etwas Sinnvolles anfangen zu können, gehören Sachen, zu denen es noch kaum Informationen gibt, nicht zu ihrem Repertoire.

Qualität zum Anfassen

Wenn etwas auch außerhalb von Bits und Bytes existiert, ist das generell eine Eigenschaft, die einer Sache zusätzlichen Wert verleiht – und etwas, das künstliche Intelligenz nicht replizieren kann.

Zuvor hatte ich erwähnt, dass ein Gemälde ohne tieferer Bedeutung rein inhaltlich nicht viel wert ist, aber Inhalt ist bei darstellender Kunst nicht alles … und oft sogar im doppelten Sinne komplett bedeutungslos. Die Mona Lisa ist definitiv nicht deshalb unbezahlbar, weil sie eine raffiniert formulierte Gesellschaftskritik zum Ausdruck bringt.

Bei solchen Kunstwerken zählt das Unikat, also die Tatsache, dass es das Original nur ein einziges Mal gibt. Der Wert bestimmt sich dann aus einer Vielzahl von Eigenschaften wie der handwerklichen Qualität, dem Alter, dem Erhaltungszustand, der Bekanntheit des Malers … und insbesondere natürlich aus der Frage, wie viele Leute mit zu viel Geld sich das Ding gerne in die Eingangshalle ihres Wochenend-Schlösschens hängen würden.

Hätte da Vinci seine Mona Lisa digital erstellt und im Internet geteilt, wäre sie rein monetär wahrscheinlich genauso viel wert wie mein Profilfoto auf Facebook; schließlich könnte dann jeder eine exakte Kopie davon besitzen.

Alle digitalen Waren, die nicht als personalisierte Auftragsarbeit erstellt wurden und trotzdem Geld einspielen sollen, sind schon heute nur künstlich verknappt, um ihnen einen monetären Wert zu geben. Rein technisch könnte man von Natur aus problemlos alles von Texten bis zu Videospielen frei kopieren, aber Rechteinhaber betreiben einen enormen technischen und juristischen Aufwand, um das zu verhindern.

Ich hatte mich schon lange gefragt, ob diese künstlichen Barrieren dauerhaft durchsetzbar sein können. Sogenannte Piraterie hatte – soweit ich weiß – bislang jedenfalls keine allzu großen Rückschläge eingesteckt und wenn man sich mit KI jetzt auch noch selbst generieren kann, wofür man früher zahlen müsste, ist das ein weiterer Sargnagel.

Alles echt

Künstliche Intelligenz kann nicht nur nichts außerhalb ihrer virtuellen Welt generieren, ebenso wenig kann sie in ihrer virtuellen Welt etwas aus der realen Welt abbilden, was ihr davor nicht schon jemand in verdaubarer Form serviert hat.

Hier komme ich auf die Frage zurück, ob generative KI das Schreiben meiner Blog-Artikel übernehmen könnte. Die Antwort lautet in aller Kürze: Nein. Weniger kurz ausgedrückt: Ein fortgeschrittenes System könnte bestimmt Artikel erstellen, die oberflächlich so ausschauen wie meine handgeschriebenen, aber diese würden einige Dinge vermissen lassen oder sogar komplett ihren Zweck verfehlen, weil der Bezug zur Realität fehlt.

Nehmen wir als Beispiel meinen Artikel über Ohrenschutz an kalten Tagen: Dieser ist gespickt mit praktischen Erfahrungen und Anekdoten aus meinem eigenen Leben. Würde eine KI versuchen, mir das nachzumachen, wäre das Ergebnis schlicht und ergreifend gelogen, denn wie viele Kopfbedeckungen hat eine KI ohne Kopf in ihrem Leben wohl ausprobiert? Welchen Nutzen hätte so ein frei erfundener Erfahrungsbericht?

Bei der Bebilderung geht es mir ganz ähnlich. Ich wäre ja nicht abgeneigt, KI-generierte Bilder in meinen Artikeln zu verwenden, aber ich habe bisher kaum einen sinnvollen Anwendungsfall dafür gefunden. In den meisten Fällen will ich ja reale Praxisbeispiele zeigen, um meine Argumente zu untermauern; da wäre ein Fantasie-Bild, auch ein maßgeschneidertes, so nützlich wie ein Klingonisch-Wörterbuch im Karibik-Urlaub.

Automatisierung und Moneten

Generative KI kann definitiv einiges übernehmen, was bisher dem Menschen vorbehalten war. Ähnlich wie Automatisierung durch Maschinen schon viel Handarbeit verdrängt hat, lässt sich nun auch zunehmend Kopfarbeit ersetzen.

Qualität war aber schon bisher nur selten ein Argument für Automatisierung. Kaum jemand denkt, dass ein Billy-Regal von IKEA an handgemachte Tischlerarbeit herankommt, oder dass Dosen-Ravioli den italienischen Hauben-Koch obsolet machen. Auf ähnliche Weise wird daher wahrscheinlich auch KI bestenfalls einige Alltagsprodukte ersetzen, die bloß gut genug, aber nicht hervorragend sein müssen.

Und wenn wir uns ehrlich sind, empfinden es doch sicher ohnehin die allerwenigsten von uns als erfüllend, ihre Lebenszeit mit der Erstellung solcher 08/15-Produkte nach Profit-Excel-Tabellen zu verbringen. Ich hätte jedenfalls keine Lust, unpersönliche Blog-Artikel zu schreiben, die nur neu zusammenstellen, was Andere schon vor mir geschrieben hatten, unterlegt mit Bildern, die ebenso gut Stockfotos sein könnten.

Der Hauptgrund, warum Leute trotzdem solche Dinge tun, ist der Blick aufs Bankkonto. Weniger ambitionierte Produkte sind bisher einfach wirtschaftlicher. Aber wer weiß: Wenn digitale Güter jetzt automatisiert in solchen Massen erstellt werden können, dass selbst Plastikware aus China daneben wie feinstes Porzellan wirkt, besteht zumindest eine Chance, dass wirkliche Qualität auch an monetärem Wert gewinnt.

Artikel-Informationen

Artikel veröffentlicht:

Der monatliche WIESOSO-Artikel per E-Mail

Hat Dir dieser Text gefallen und würdest Du in Zukunft gerne per E-Mail über neue WIESOSO-Artikel auf dem Laufenden bleiben? Dann ist die WIESOSO-E-Mail-Gruppe genau das Richtige für Dich!

Kommentare

Neuen Kommentar schreiben

Bisherige Kommentare